Quelques familles de nuages

Les nuages cumuliformes ajoutent de l’énergie à la moindre photo. Même les photos en noir et blanc en bénéficient grandement, que ce soit pour une photo normale ou une photo HDR.

Les nuages stratiformes ajoutent à la tranquillité et la stabilité d’une photo

Les nuages comprenant une composante stratiforme et cumuliforme (stratocumulus) produisent un effet plus énergisant que le simple stratus, tout en évitant l’explosion d’énergie des nuages cumuliformes.

Le front froid

L’approche d’un front froid peut signifier la possibilité de photos intéressantes. Pour les meilleurs résultats, le front doit se déplacer rapidement, la masse d’air doit être instable et humide (un point de rosée de plus de 15 C signale la présence de beaucoup de vapeur d’eau pouvant se transformer en précipitations, d’où une énergie plus grande relâchée). Lorsque ces trois ingrédients sont réunis, et qu’il y a vraiment un fort contraste entre la nouvelle masse d’air qui approche et celle qui s’éloigne, les phénomènes météorologiques produits seront intenses.

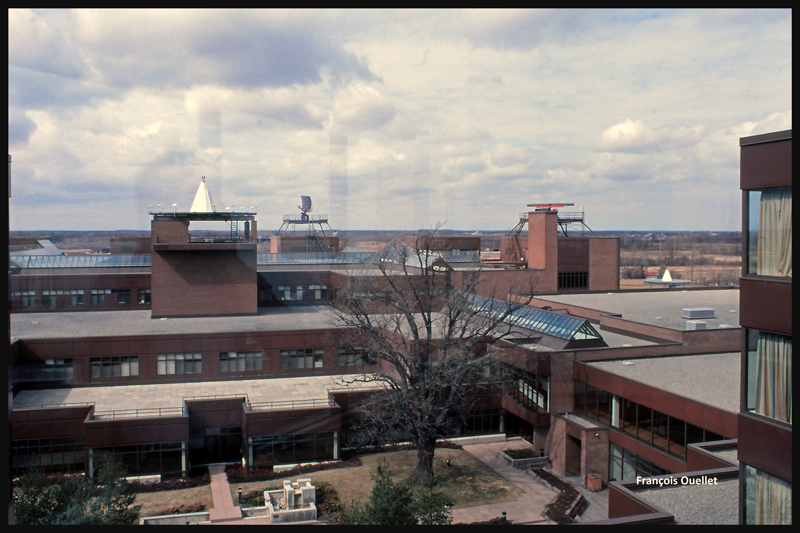

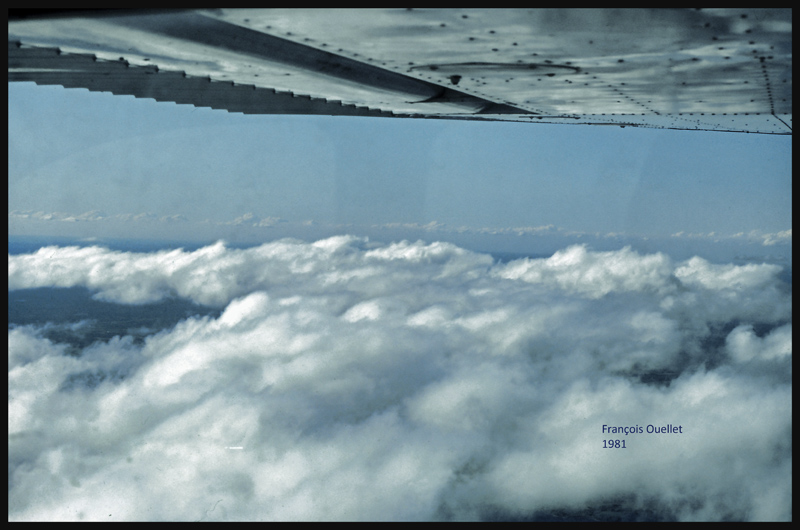

Dans les photos ci-dessous, le système météorologique s’approchant de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec devait également traverser une petite chaîne de montagnes.

Le brouillard matinal

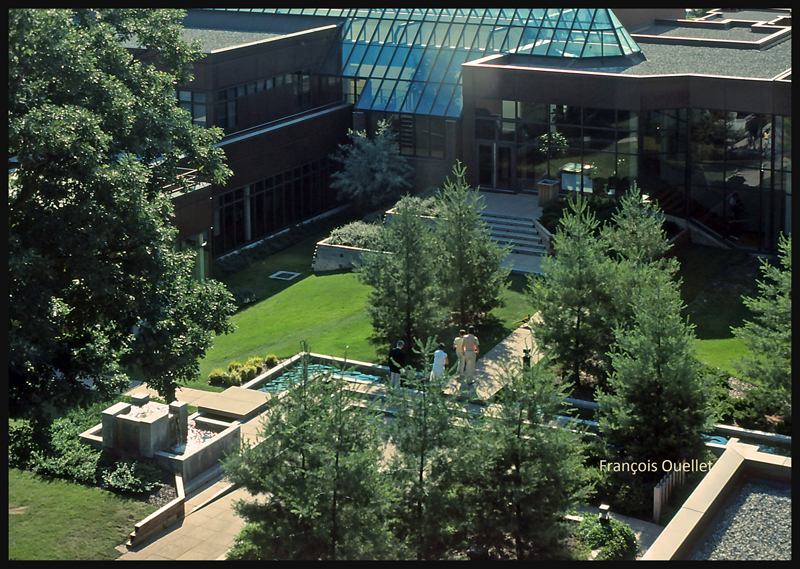

Le brouillard matinal offre toutes sortes d’occasions de photos intéressantes. On peut par exemple prendre un arbre en isolé avec le soleil qui tente de percer le brouillard, ou plutôt choisir un groupe d’arbres, pour un effet complètement différent. Les deux photos ont été prises au Domaine Cataraqui de Québec.

Un brouillard matinal après une nuit d’hiver sans nuages peut demeurer sur place pendant de longues heures. L’air froid du matin, immobile au-dessus d’un plan d’eau légèrement plus chaud, crée cette situation de brouillard qui disparaîtra finalement vers midi, alors que le soleil réchauffera suffisamment l’atmosphère. S’il y avait eu des nuages durant la nuit, les chances sont fortes que l’air au-dessus de l’eau serait demeuré à une température suffisamment élevée pour empêcher la formation de brouillard.

Les occasions de photos surviennent lorsqu’il commence à y avoir un brassage de l’air et que des trous dans le brouillard apparaissent, laissant entrevoir ici et là des sujets intéressants.

On peut tenir compte de la saison pour évaluer la rapidité du réchauffement diurne. Un brouillard matinal prendra plus de temps à se dissiper tard à l’automne et tôt au printemps, ce qui laisse davantage de marge de manœuvre au photographe. Les prévisions météorologiques peuvent annoncer la dissipation d’un brouillard alors qu’il n’en sera rien si, au-dessus de votre secteur, se trouve une couche de stratocumulus empêchant le soleil matinal d’atteindre le sol.

Pour détecter si le brouillard va se dissiper comme prévu ou s’intensifier, surveiller la différence entre la température et le point de rosée sur les observations météorologiques horaires émises par les stations près de votre domicile. Si la différence s’accentue, le brouillard va se lever. Si la différence diminue, le brouillard va persister et même s’intensifier.

La brume

La brume ne peut être qualifiée ainsi que lorsque la visibilité est supérieure à ½ miles, mais ne dépasse pas 6 miles pour un observateur au sol. Si la visibilité est de ½ miles ou moins, il s’agit de brouillard. Cette photo du parc National du Bic, près de Rimouski, montre l’effet intéressant que la brume ajoute à un paysage d’une grande beauté.

Air chaud et instable en hiver

Lorsqu’il y a une arrivée d’air chaud (près de 0 degré) et instable alors que l’hiver est déjà installé depuis un bon moment, il y a de bonnes occasions de photos. Les cumulus modérés produisent de bonnes averses de neige et cette neige se fixe à tous les objets environnants. Toute la neige aurait immédiatement commencé à fondre au contact des objets si ces derniers avaient eu une température supérieure à zéro degré. Mais, l’hiver étant déjà installé, la neige persiste. Cela donne le temps au photographe de saisir quelques souvenirs.

Les effets locaux

Le photographe a avantage à prendre un peu de temps pour s’informer sur les effets météorologiques locaux des régions qu’il désire visiter. Ils sont souvent simples à comprendre et ils se répètent régulièrement en fonction des changements des vents et des saisons. La connaissance de ces effets permet au photographe d’être prêt et de se positionner avant même que le phénomène ne se produise. Cela évite les commentaires du genre : « Si j’avais su que cela se produirait, je me serais installé ici une heure plus tôt! »

Le relief local de même que des plans d’eau importants produisent des phénomènes météorologiques prévisibles pour celui qui veut se préparer. Il peut s’agir de brouillard persistant, de tempêtes de neige à répétitions sur un petit secteur, de vents forts, de gros nuages cumuliformes qui longent les sommets de certaines montagnes durant une bonne partie de la journée en été, etc.). En étant positionné au bon endroit et au bon moment, la photo convoitée peut être réalisée.

Un changement de direction des vents

Un changement de direction des vents augmente soudainement les opportunités de photos intéressantes. Il peut annoncer l’approche d’un front froid, d’un front chaud, d’une brise de terre ou de mer, etc. Dans la photo ci-dessous, un peu d’air frais a soudainement commencé à traverser le fleuve St-Laurent en fin de journée grâce à l’approche d’un faible front froid. L’eau du fleuve était encore relativement chaude et l’humidité qui se trouvait quelques pieds au-dessus de l’eau est devenue visible à cause de l’apport d’air frais. Les conditions étaient maintenant idéales pour un brouillard mince de courte durée, tant que la vitesse des vents n’augmenterait pas. Juste à temps pour une photo.

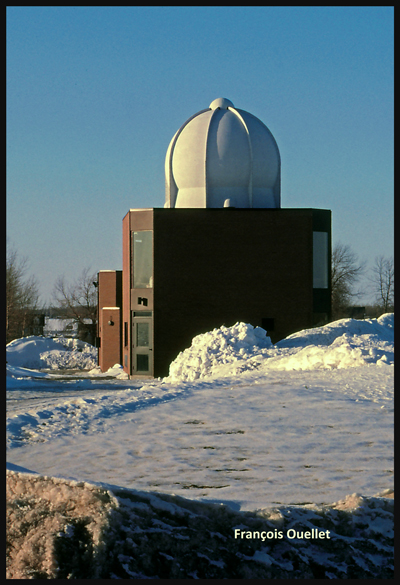

Familiarisation avec les radars météorologiques

Il est bon de se familiariser avec les radars météorologiques qui, pour les besoins de la photographie, demeurent simples à interpréter. De petites zones aux gradients de couleurs très changeantes indiquent des échos de précipitations provenant de nuages cumuliformes. La précipitation associée à ces nuages est souvent modérée ou forte et proviendra de cumulus bourgeonnants ou des cumulonimbus (orages). Les cumulus en forme de tourelles donnent des bases foncées et des sommets blancs. Au coucher du soleil, on peut se servir de leur développement vertical pour aider à la réflexion du soleil restant.

De grandes zones, aux couleurs relativement similaires, indiquent plutôt un air relativement stable produisant généralement une pluie faible ou une bruine continue, augmentant éventuellement suffisamment l’humidité pour limiter passablement la visibilité en produisant du brouillard.

La gelée blanche

La gelée blanche est un phénomène de courte durée. Il faut donc saisir son appareil-photo et saisir le moment avant que le soleil ne fasse tout fondre. La photo de ces petites brindilles sur lesquelles une gelée blanche s’est déposée a été prise au début des années 70. Bien que la qualité de la photo ne soit pas exceptionnelle, le phénomène météorologique y est bien démontré.

Les feux de forêt et leurs noyaux de condensation

Désirant faire des photos de l’Ouest canadien durant l’été 2014, je me suis heurté à une saison où sévissaient des centaines de feux de forêt, en Alberta et en Colombie-Britannique, dont certains étaient suffisamment importants pour nécessiter la fermeture de l’autoroute 93 reliant Lake Louise à Jasper. J’ai donc décidé de profiter de l’occasion pour obtenir des photos différentes.

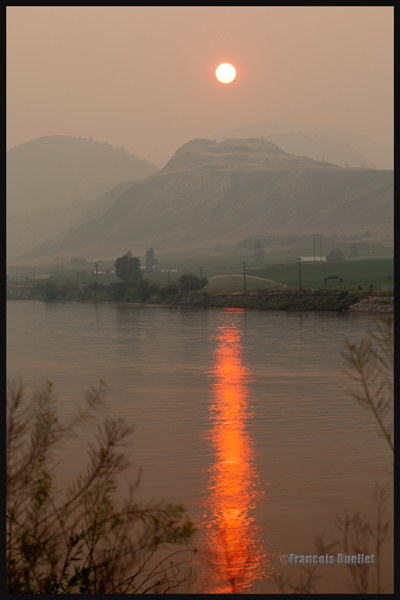

Par exemple, une visibilité réduite dans la fumée de feux de forêt permet d’obtenir sans trucage des couchers de soleil aux couleurs vraiment spéciales

La fumée des feux de forêt produit également un effet similaire à du brouillard, mais un brouillard qui serait impossible à obtenir dans une fin d’après-midi d’été alors que le soleil brille et que la température est de 38 degrés Celsius.

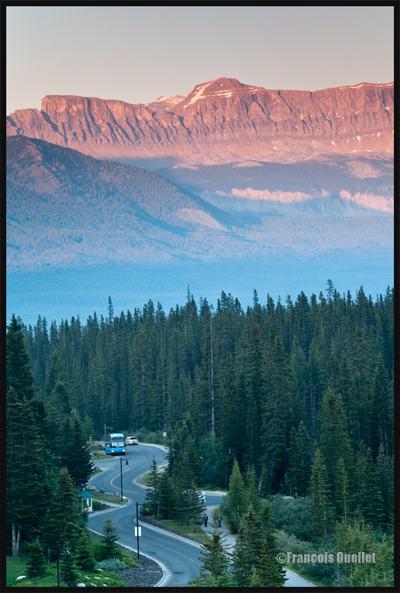

Au crépuscule, la fumée résiduelle circule le long du sommet des arbres alors que le soleil couchant frappe de plein fouet la face latérale des montagnes. Cela donne l’effet de deux lignes horizontales aux couleurs complémentaires, l’une orange et l’autre bleue.

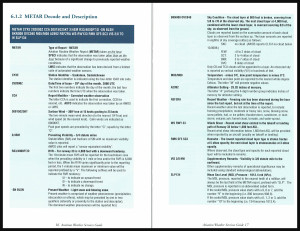

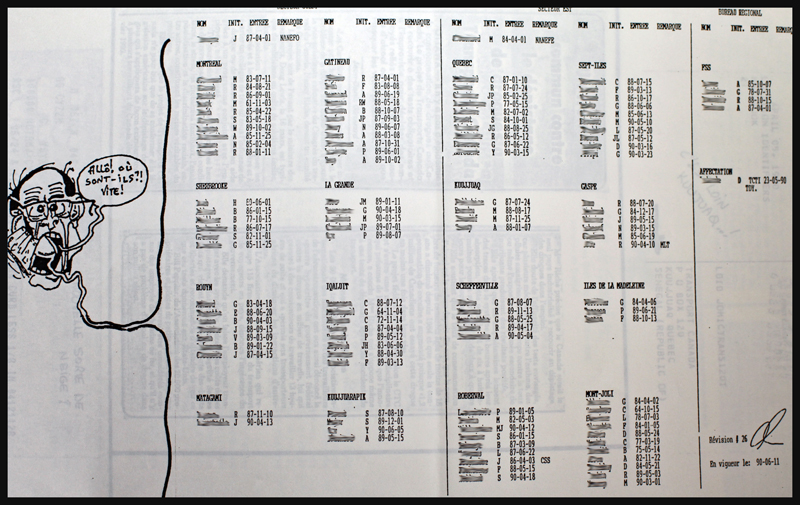

Décodage des observations horaires

Tableau de codage du temps présent